今どき北京はこう歩く・2025年度版

【青樹明子氏 書き下ろしコラム】

【作者の紹介】

青樹 明子

愛知県生まれ。ノンフィクション作家。

早稲田大学第一文学部卒、同大学院アジア太平洋研究科修了。

1995年より2年間北京師範大学、北京語言文化大学へ留学し、98年より北京や広州のラジオ局にて、日本語番組の制作プロデューサーやMCを務める。2014年に帰国。著書に『中国人の頭の中』『中国人が上司になる日』『日中ビジネス摩擦』『「小皇帝」世代の中国』『家計簿からみる中国 今ほんとうの姿』等。

推薦の言葉

ノンフィクション作家の青樹明子さんが コロナによる 5年間のブランクの後に 改めて北京を訪れたときの新鮮な驚きと喜びを綴った 「今どき北京はこう歩く」 と題するコラムを連載します。

青樹さんは、1995年に北京へ留学し、その後、北京や広州で日本語のラジオ番組制作プロデューサーやMCを経て、2014年に帰国されました。その後は 国内において文筆活動に従事されるほか、当会館の理事も務められるなど、多方面でご活躍中です。 中国事情に精通しておられ、本コラムも長年にわたる筆者の思いが込められた大変に興味深い内容となっています。

多くの方にご覧いただき、両国の国民レベルでの友好関係と相互理解が進展すれば、 うれしく思います。

2025年8月

日中友好会館 理事長 小川 正史

第1回

現金使えた、地下鉄乗れた!

―間違いだらけだった事前情報

北京は長く暮らした街である。ここ北京で中国語を一から学び、約10年仕事もした。友人もたくさんできたし、北京の街なら隅から隅までだいたいはわかる。日本に帰国した後も三か月に一度は北京に行った。

第二の故郷とも言えるこの地に、まさか5年も渡航できなくなるとは青天の霹靂である(コロナめ!)。しかもこの間、中国旅行を躊躇させるマイナス情報がメディアに溢れた。

行きたい、でも行けない・・・。この間、何度も頭に浮かんだのは、自転車で走り回った街の風景である。大学の構内、自由市場の野菜や果物、そして路上の自転車修理屋さん・・・。当時ラジオから流れていたチベット出身の国民的歌手・韓紅さんの歌声が甦る。

北京に行かない自分に慣れてきた頃、たまたま行った八丈島で海を見た。流人たちは、海の向こうに果てしない憧れをいだいたんだなあと思ったとき、頭に浮かんだのはこのひと言である。

「そうだ、やっぱり北京に行こう」!

決めた。北京に行く!

航空チケットを買った後、 私がまずしたことはと言うと、 北京についての 「お勉強」だった。それまで、中国について、私は発信する側にいたのに、5年間の空白期間で立場は逆転、コロナ以降の5年間で、耳に届く中国情報は、私の知らない北京ばかりである。これ本当?と首をひねるものが多い。

最たるものは、

○ 街で現金は使えず、すべて電子決済のみ

はて困った。 電子マネーは 中国の銀行口座と紐づけが 義務化されているとのことだったが、 私の中国工商銀行口座は 凍結されていて、使用できなくなっている。つまり WeChatPay に頼ることはできない。 アリペイ(支付宝)も同様とのことである。このままでは、コンビニでお水を買うことすらできない。

他にもたくさんある。

○ 外国人は地下鉄に乗るのが面倒だ。駅の券売機で外国人は切符を買えないらしい。

(これは困る。6年前の交通カードはどうなっているのだろう。)

○ 流しのタクシーがなく、あらかじめ登録した決済コードがないと乗れない。このコード、中国の銀行口座と紐づけが必要。

(流しのタクシーがないのは、コロナ前に渡航した時から感じている。)

○ 経済悪化で高級レストランが軒並み閉店

高級レストランは行かないからいいけど、 以前行きつけだった中級レストランはどうなっているのだろう。 親しくしていた フロアマネージャーの彼は、微信経由で「店が閉店した~」「失業した~」と悲鳴をあげていたが、その後、職は見つかったのだろうか。

○ 警察が厳しく、外国人はいつ何時拘留されるかわからない

私は心配ないけど、大学関係の友人たちは本気で心配している。

○ SNSは管理されている

・・・などなど、枚挙にいとまがない。これでは行ったところで、動きが取れないじゃないか、と心配になったが、それでもやっぱり行きたい。友達に会いたい。北京の街に立ちたい。好きだった味を堪能したい。

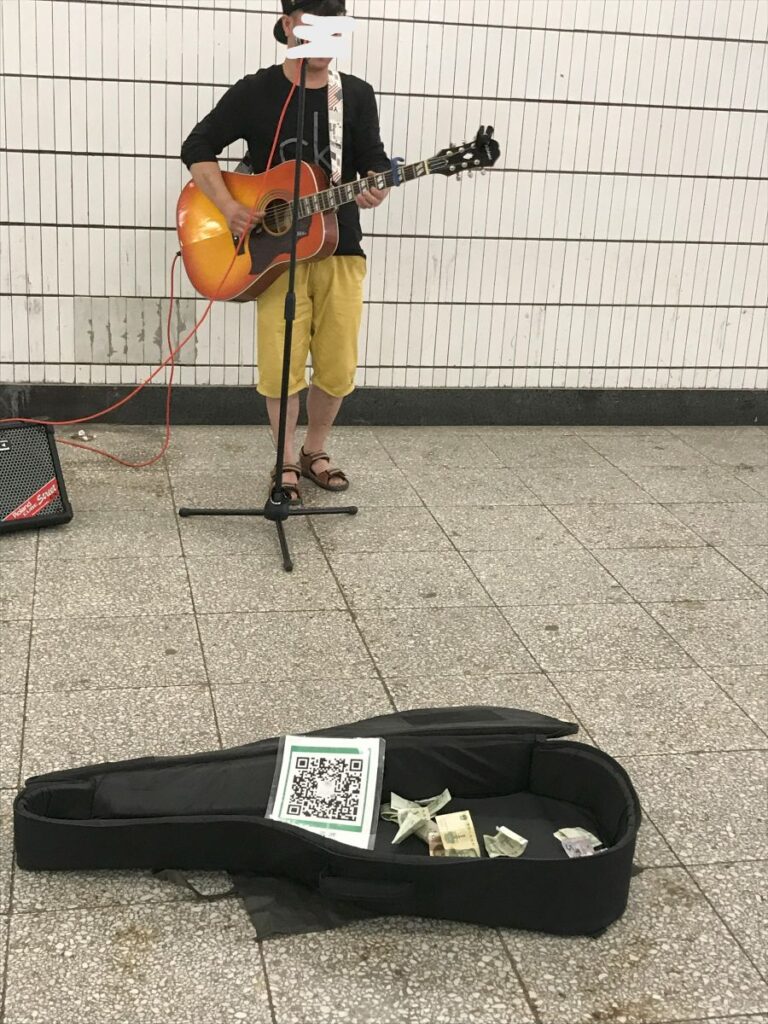

路上のギター演奏、投げ銭にもQRコード

撮影:青樹明子

しかし「百聞は一見に如かず」である。この耳慣れた言葉を5年ぶりの北京で強く実感することになり、気がかり案件がひとつひとつ吹っ飛んでいく快感を味わった。

まずは「現金が使えない」問題。

これはまったく事実とは異なる。

最初はおそるおそる聞いた。「現金使える?」 すると返ってくるのは 「もっちろん!」 。 5年前は「お釣りがないから現金ダメ」と言われることもあったが、今回は大手スーパーからコンビニ、果ては自由市場にいたるまで、現金OKである。

電子決済は もちろんOK。しかも 海外のクレジットカードでも 紐づけできるようになっていて、日本で使えなかったアリペイも、面白いように使用可と化した。しかも感度抜群で、レジに近づいた途端、ピッと音がして支払いが終わる。

地下鉄はもっと驚いた。外国人は券売機で切符は買えないが、タッチ決済のクレジットカードがあれば、改札機でタッチすればそのまま乗れる。私は6年前の交通カード(一卡通)をちょっと操作してもらったら、そのまま使えた。なんと60元も残っていたので、北京滞在の一週間、私の交通費はこれでまかなえた。

タクシーも進化している。

配車アプリを使うのが一番だが、百度地図のような地図アプリからでもタクシーは呼べる。その際、高級車から一般車まで、好みの値段や車種を選べるので流しのタクシーを使うより便利である。

食問題も予想外だった。

日本円で一食500円以内で食べられる 「貧乏人定食」 もあれば、ひとりの消費額が千元以上の高級レストランもある。「貧乏人定食」、名前は怖いが、その実安くて美味しいので、私は10年前から愛用していた。「千元レストラン」 は数は減っているけれど、それでも人気で、消費者は自分のニーズに合わせて選ぶことができる。

渋滞を避けるために自転車で移動したときのこと。

北京の六月は すでに真夏で、強い陽射しにクラクラしていたら、 街の警護をしていた 特別警察のお兄さんが手招きをする。職質か?と緊張したら、とんでもない、自分たちの日よけテントに招き入れてくれたのである。 30年間で 初めての経験である。

提供:青樹明子

シェアサイクル

撮影:青樹明子

SNS管理だけは、失敗した。日本で物理SIM(スマホに挿して使うカード型のSIM)やe-SIM(スマートフォンに内蔵された本体一体型のSIM)を購入したが、成功したとは言えず、飛行機の事前チェックインにも少々苦労した。

北京滞在はこれまでと比べて短期間だったが、中国で今何がホットな話題かも知り、EC大手京東集団が経営するスーパーでは、高品質で低価格という品物も目にしたし、スイカもマンゴも堪能できた。今年の夏は、もうスイカを買わなくてすむ。何よりも「ビジネスで2億円失った」という友人が、「でも大丈夫」と笑って言う姿から、中国人の強さを感じることができた。

いずれにしても、5年ぶりの北京は、会いたい人に会い、食べたいものを食べ、街で何が起きているかを実感し、人々の興味は何に向いていたのかを知る旅となった。

無論これは表面上の問題かもしれない。中国経済、社会、そして日中関係の諸問題はもっと深いところにある。

それでも相互理解の大元は「交流」にある。 実際自分の目で見て、社会を感じ、人に触れてみて、はじめてわかることはたくさんある。交流が断たれた5年の間に、日中関係がどうなったかを考えると、人的交流の大切さが、改めて感じられる。

(続く)