青少年交流事業について

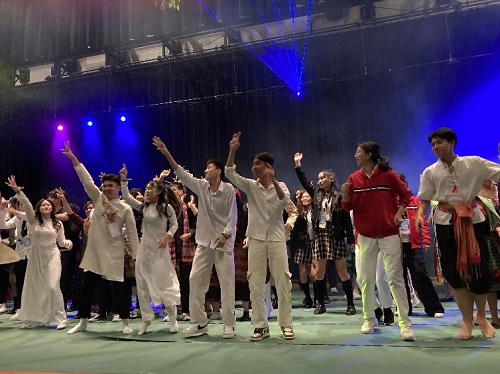

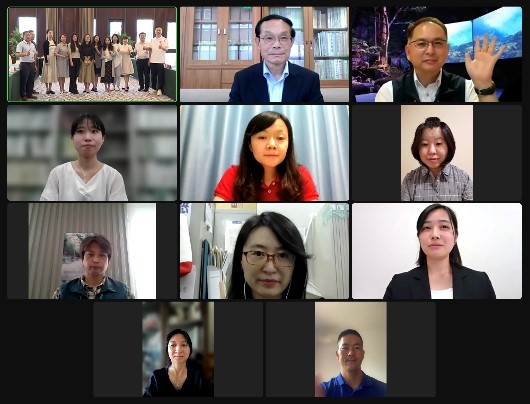

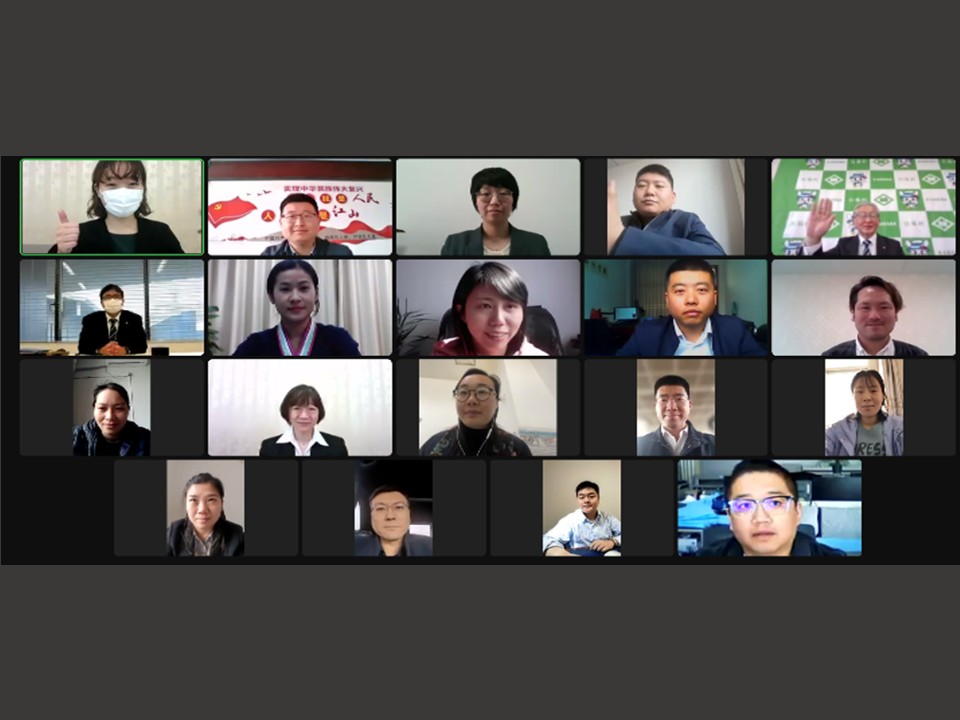

外務省の拠出を受け、日中両国民、特に青少年間の相互理解の促進と友好的感情の増進を図るため、さまざまな日中青少年交流事業を実施しています。

日中友好会館の青少年交流事業は、1996年の日中教育関係者の相互交流が始まりです。その後、1999年からは日中高校生の相互訪問がスタートしました。2007年にJENESYS(21世紀東アジア青少年大交流計画)が開始されると、日中友好会館は中国に対するJENESYSの実施団体として指名されました。これを契機として、中国との青少年交流は大きく拡大しました。2016年に開始された日中植林・植樹国際連帯事業による青少年交流と併せ、日中友好会館では2023年度末までに累計約4万2,000人の交流を実施しています。

「JENESYS2025」

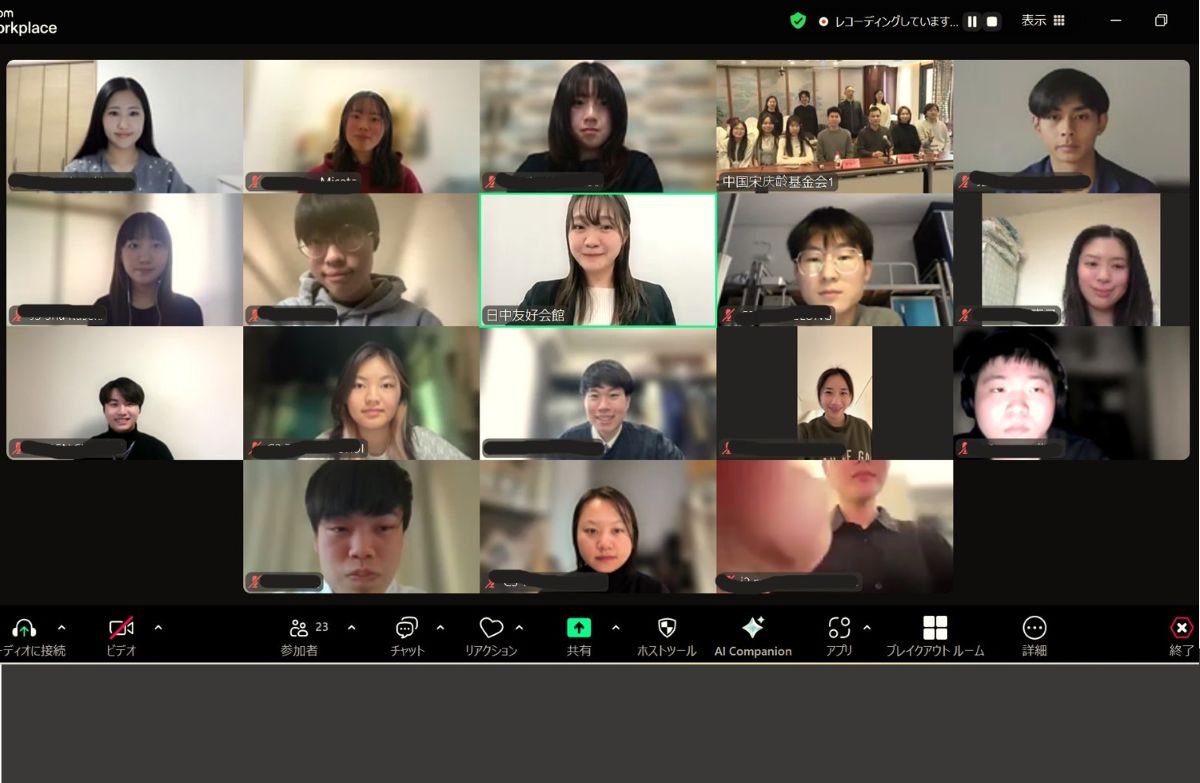

日本とアジア大洋州の各国・地域との間で、二国間・地域間関係の発展や対外発信において、将来を担う人材の招聘・派遣又はオンライン交流を通じ、政治、経済、社会、文化、歴史、外交政策等に関する対日理解の促進を図るとともに、日本の外交姿勢や魅力等について参加者にSNS等を通じて積極的に発信してもらうことで対外発信を強化し、日本との友好関係を強めることを目指している。

「日中植林・植樹国際連帯事業」

における青少年等交流事業

(外務省 説明)

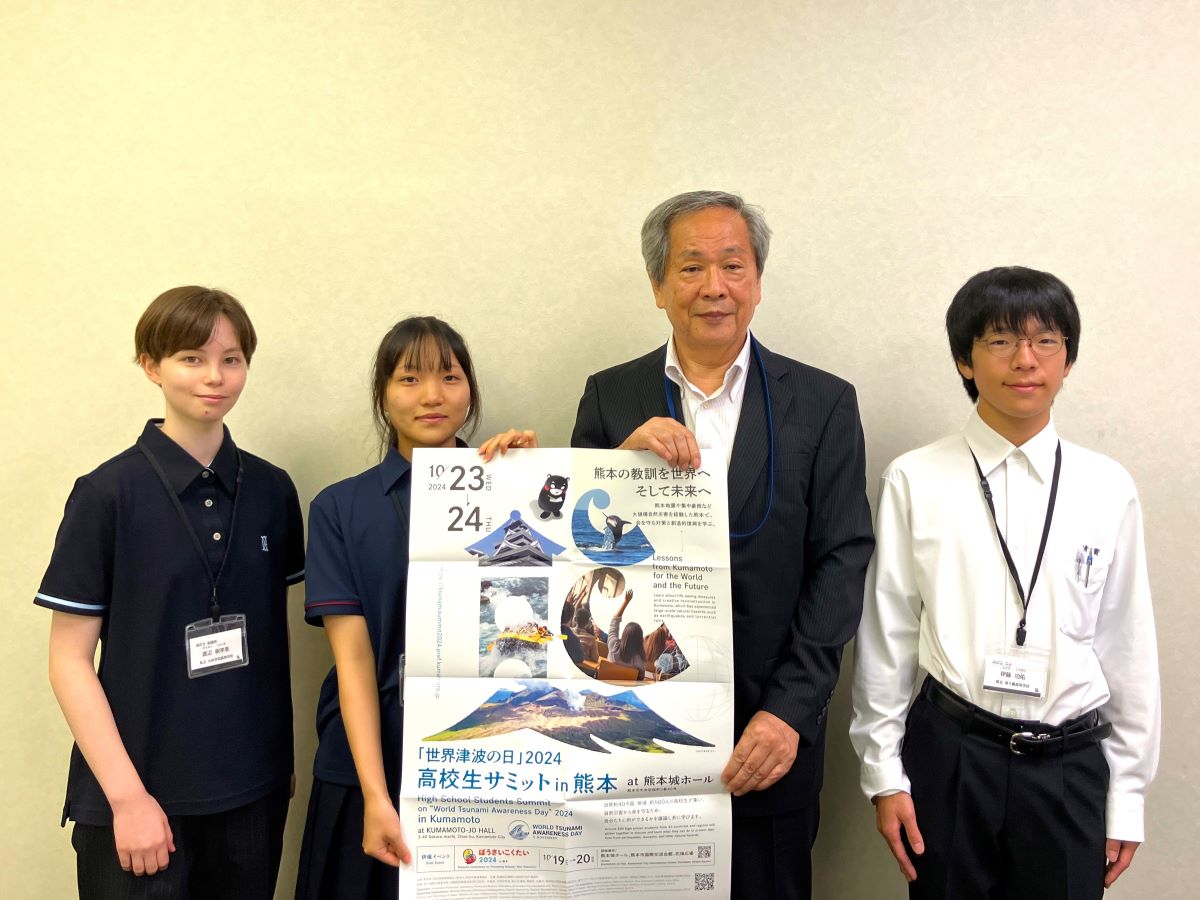

中国を始めとする外国の青少年を訪日招へいして約1週間の滞在日程を組み、その中で、植樹活動を始め、環境及び防災に関するセミナー、企業や関連施設の視察、関係者との交流等を行い、参加者の環境及び防災意識の啓発と対日理解の一層の促進並びに日本との友好関係の強化等を目的としている。

青少年交流のあゆみ

-

中国の全省教育庁代表団の訪日(翌年、日本の各都道府県教育委員会代表団が訪中)。

-

両国外相の覚書により、毎年高校生100名の相互訪問が合意される。

-

新日中友好21世紀委員会の提言に基づき、日中高校生の「日中21世紀交流事業」が開始される。

-

JENESYS(21世紀東アジア青少年大交流計画)が開始される。

-

「日中青少年友好交流年」として日中青少年約5,000名が相互訪問。

-

「未来を創る教員交流イニシアティブ」が開始され、3年間で1,500名の教員交流が開始される。

-

次世代幹部、学術、メディアの青年招聘の人数を700名に拡大。

-

JENESYSにより5年間で2万人以上の相互交流を達成。

-

「キズナ強化プロジェクト」の実施。1年間で約1,100名の中国青少年が東日本大震災被災地を訪問。

-

JENESYS2.0が開始される。

-

「日中植林・植樹国際連帯事業」による青少年交流が開始される。

-

JENESYS2017の実施。約720名の中国青少年が日本各地を訪問。

-

JENESYS2.0により5年間で約9,400名の日中青少年が相互訪問。

JENESYS2018実施。約850名の中国青少年が日本各地を訪問。 -

JENESYS2019実施。約470名の中国青少年が日本各地を訪問。

-

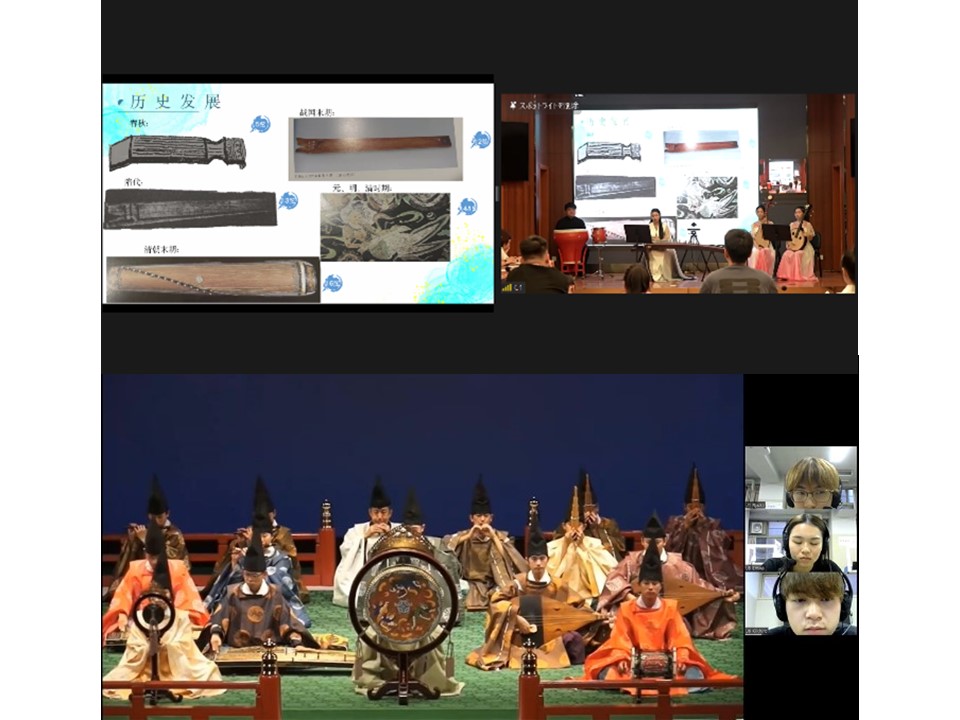

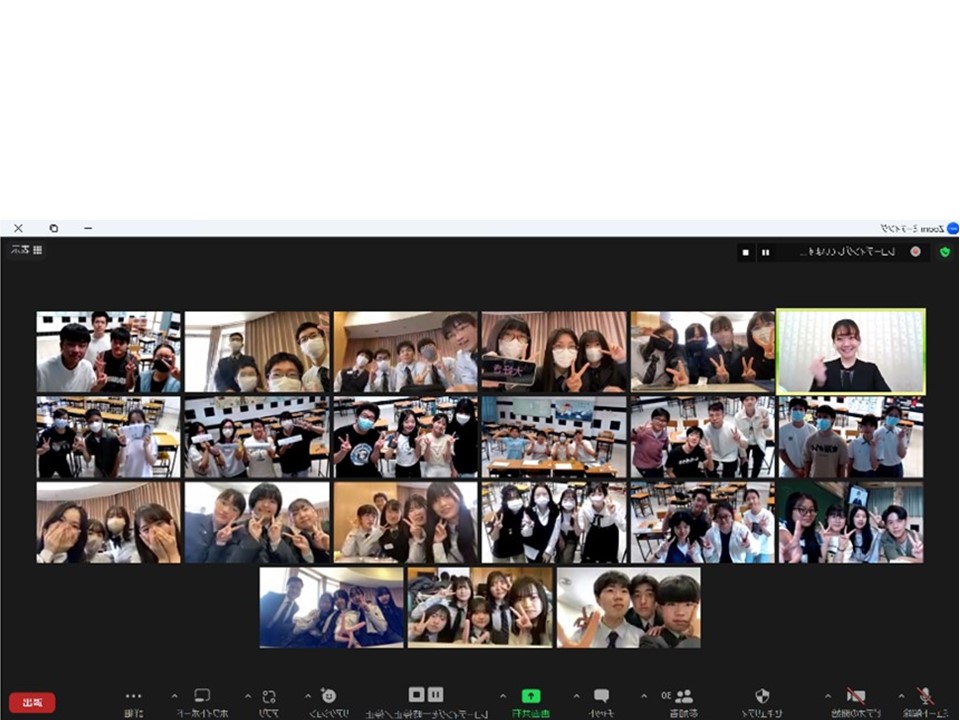

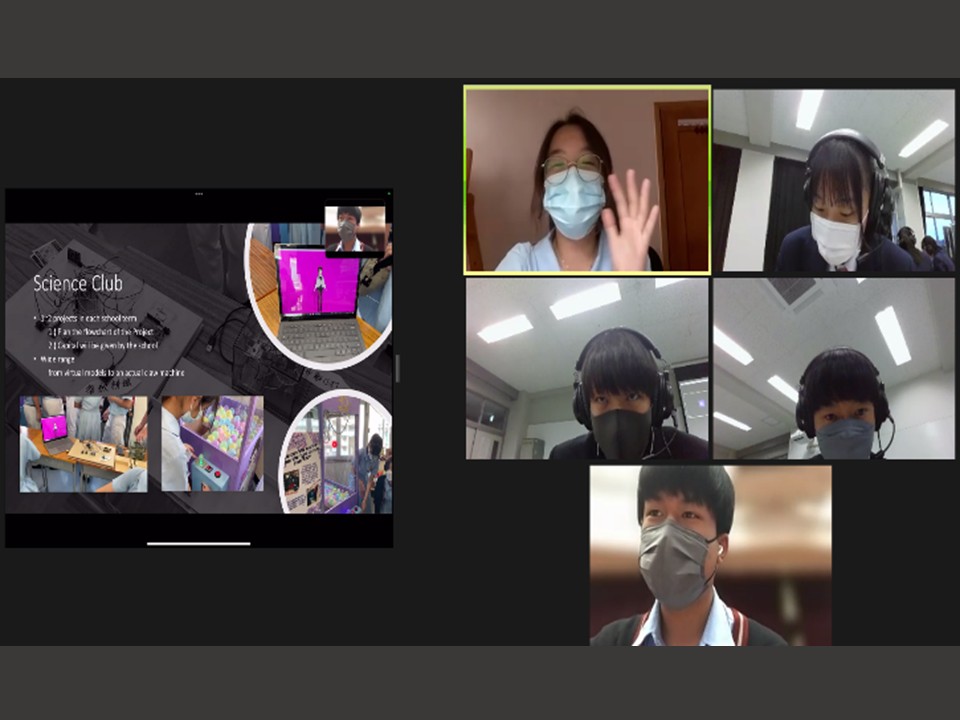

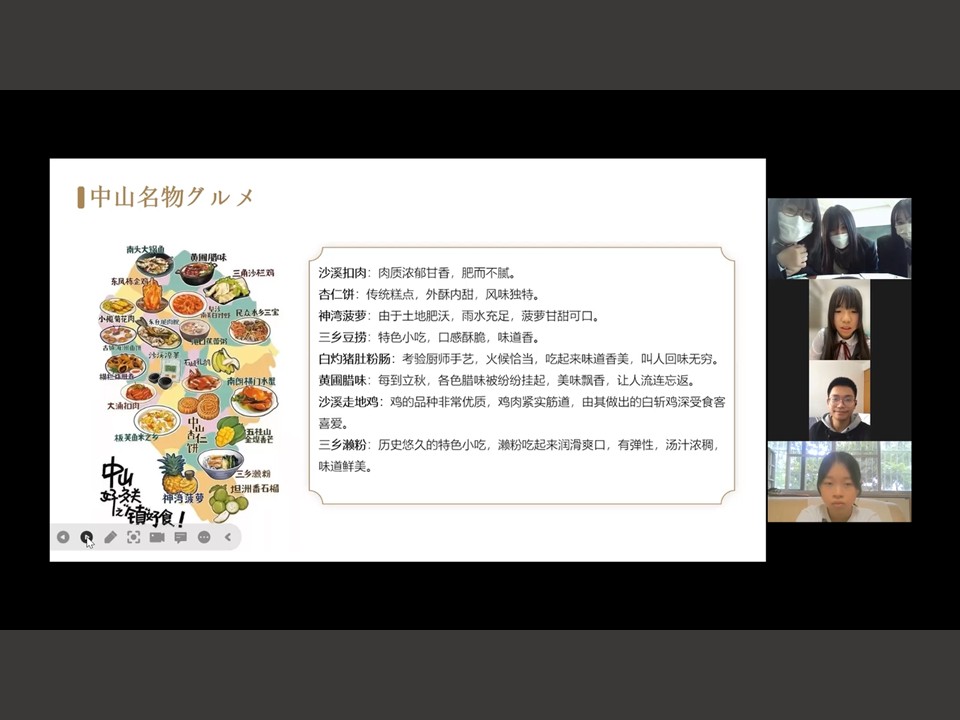

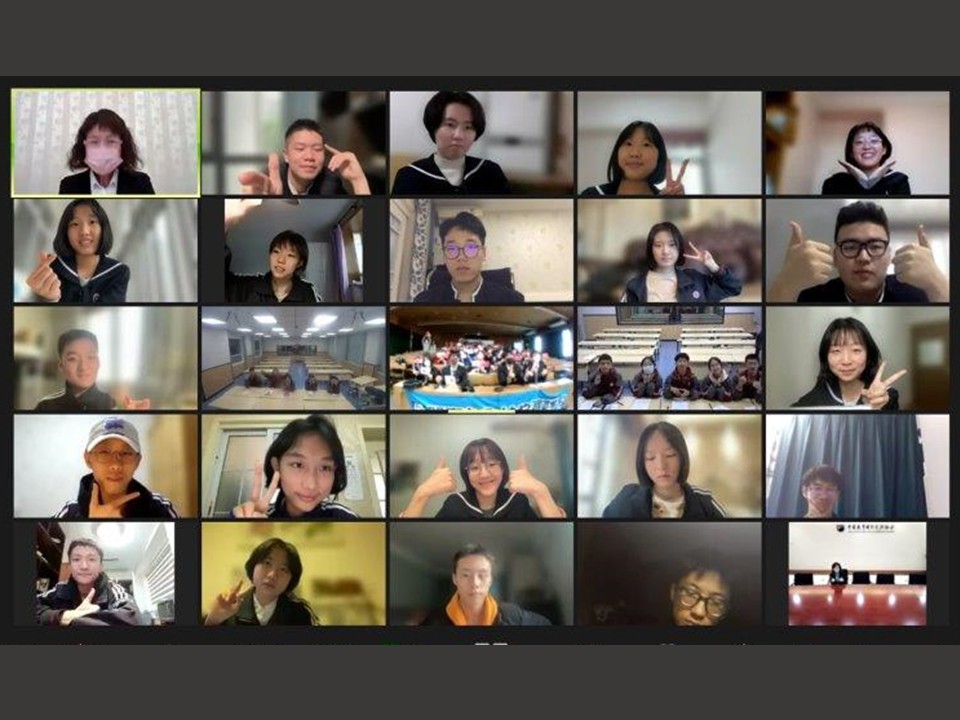

新型コロナウイルス感染症による交流中断(オンライン交流のみ実施)。

-

7月より交流再開。JENESYS2022PhaseⅡ、JENESYS2023実施。

-

JENESYSY2024実施。

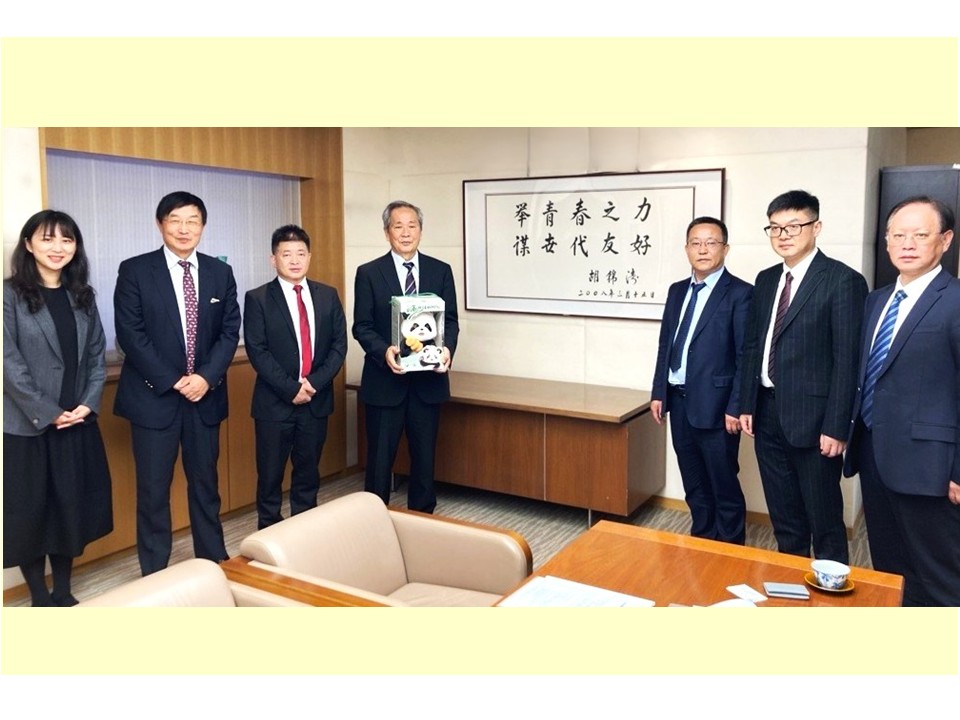

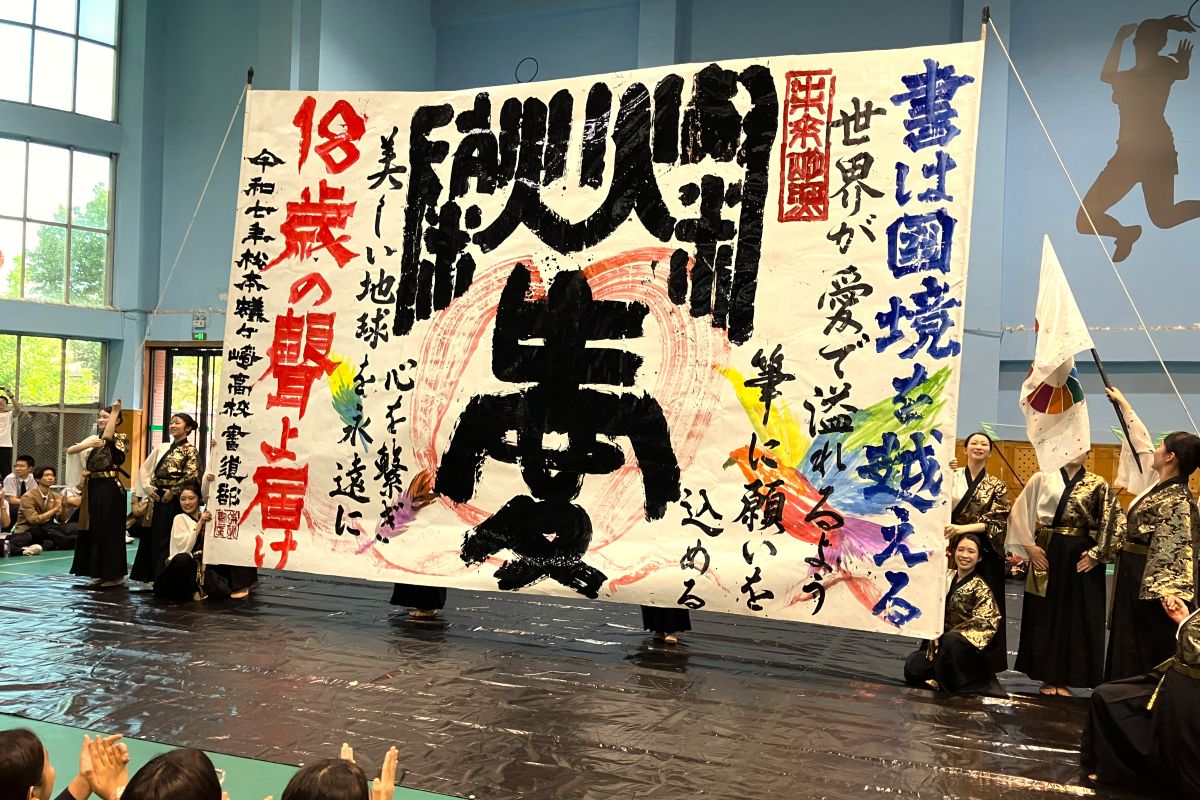

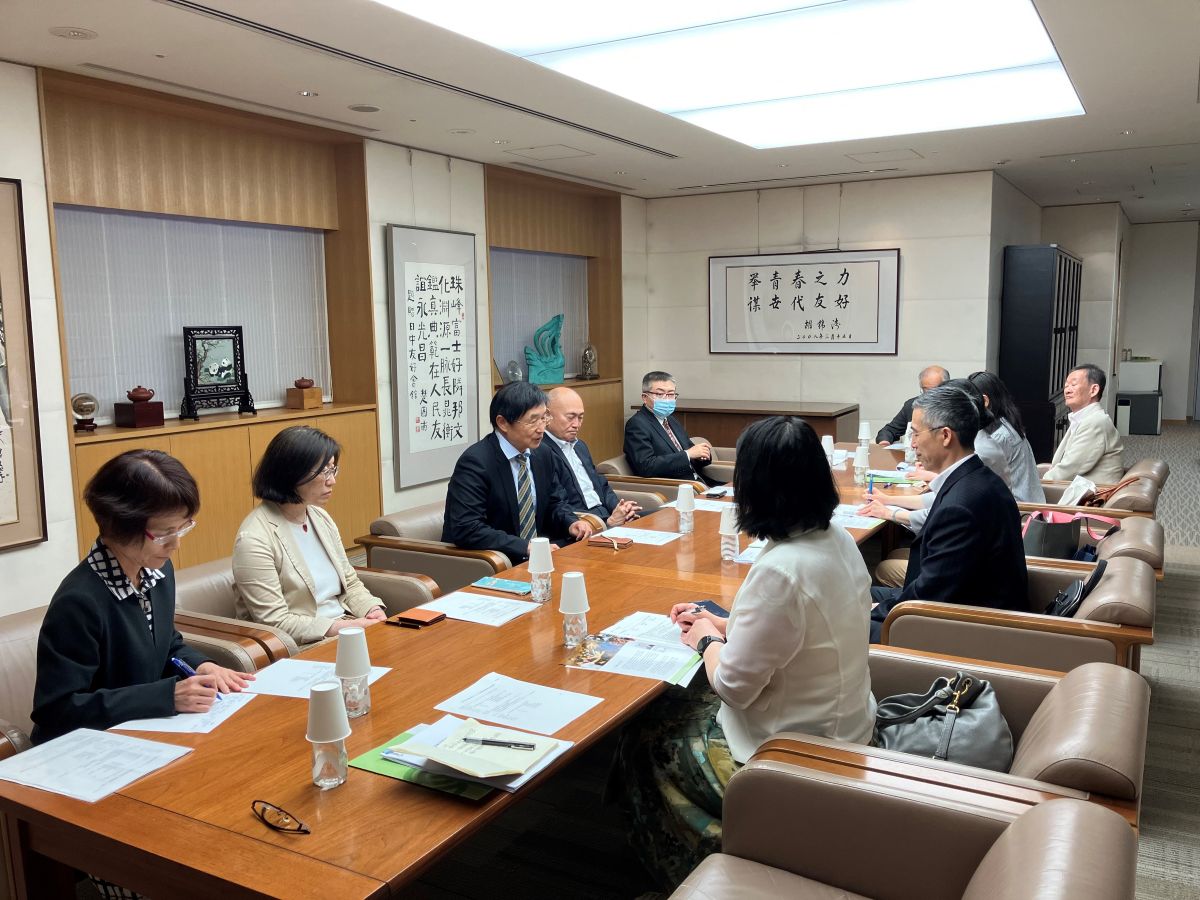

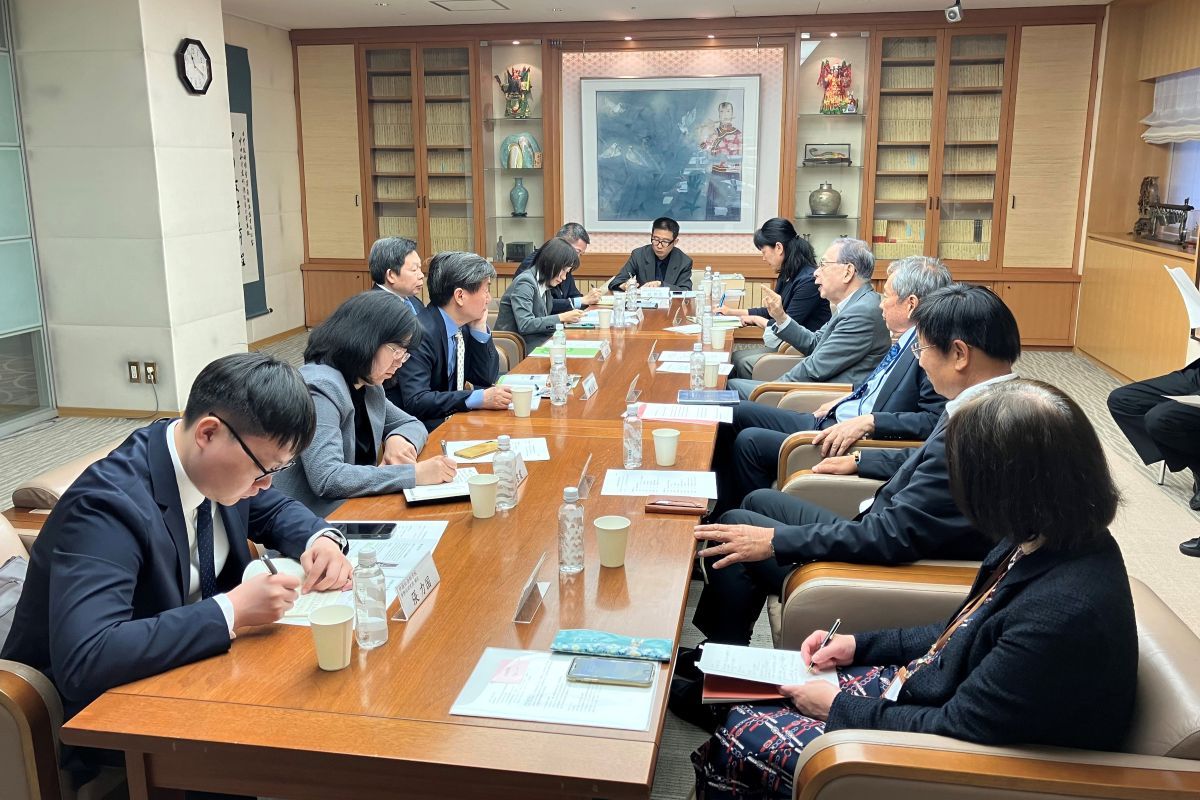

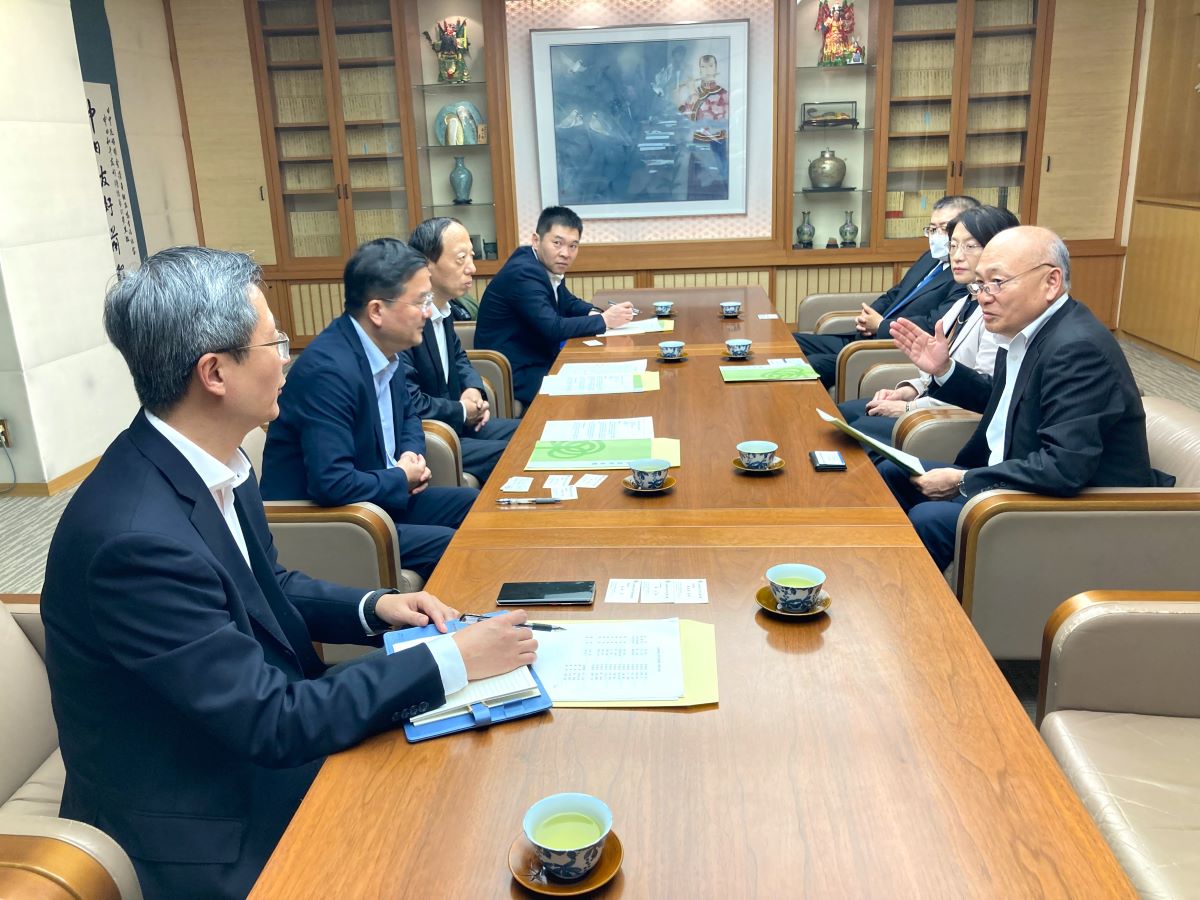

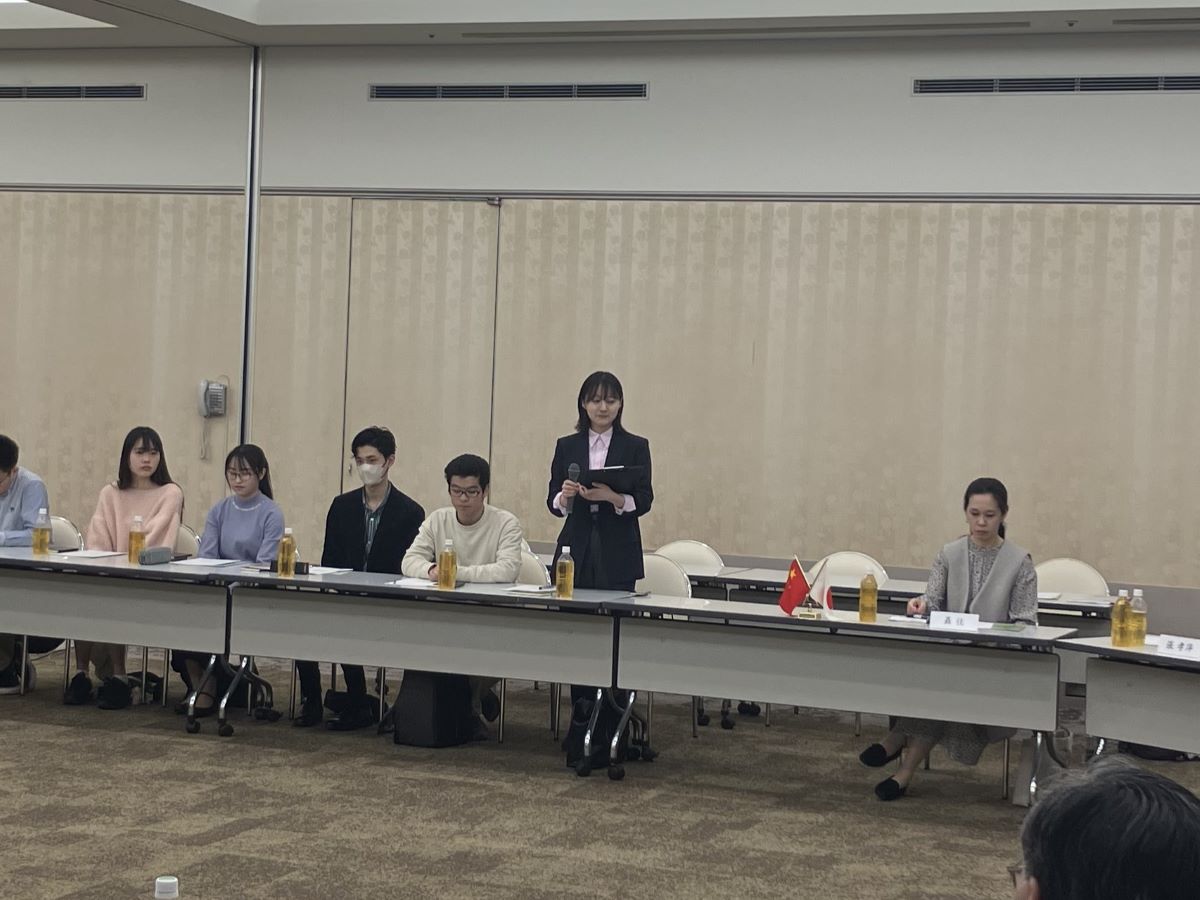

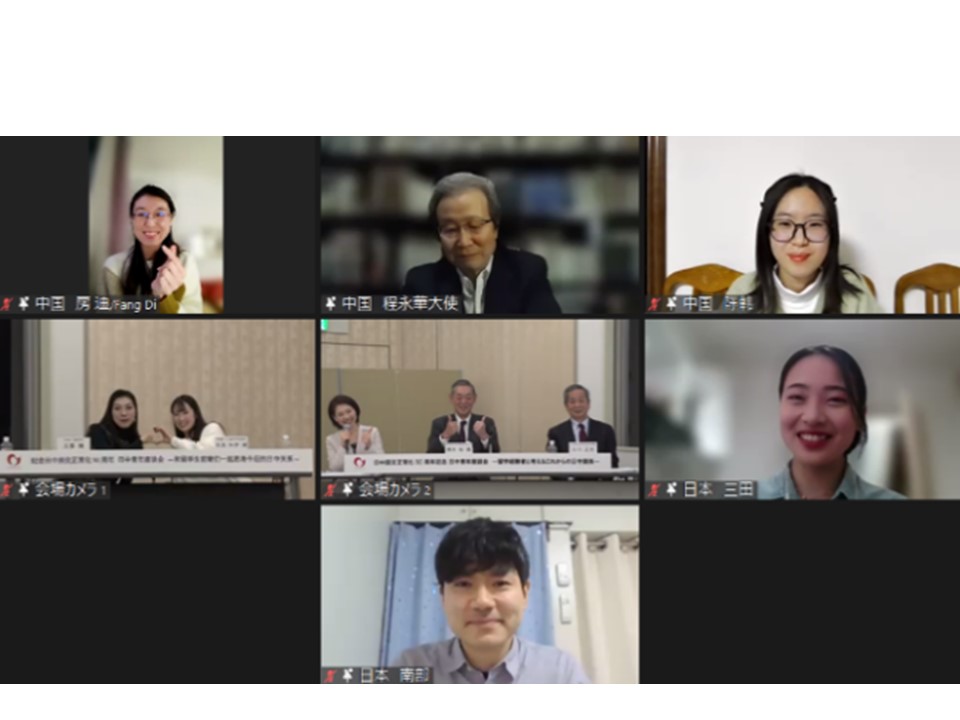

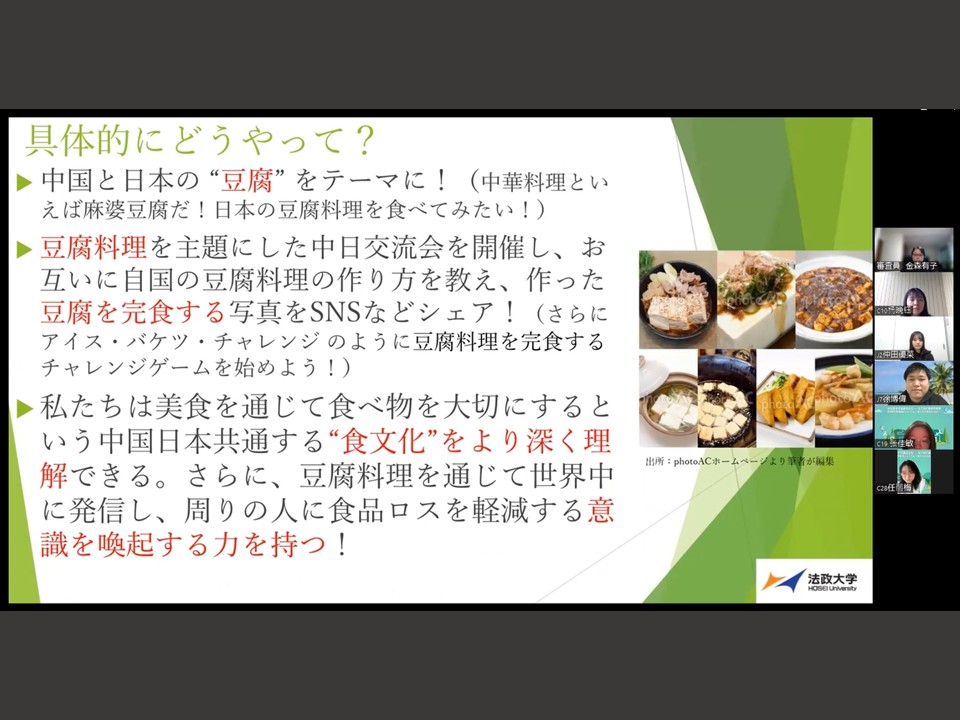

中国からの招聘

中国の高校生・大学生と、学術、メディア、教育、行政、農業など、さまざまな分野で働く若い世代の社会人を招聘しています。招聘期間は概ね1週間程度で、訪問地は東京と地方の組み合わせが多いです。高校生・大学生は、日本の高校や大学を訪問して同世代と交流し、各地でホームステイを行うこともあります。社会人はそれぞれの分野やテーマに応じた視察や交流、セミナーの受講などを行っています。プログラムは、政府、地方自治体、経済界、教育機関等の協力を得て、日本に対する理解が深まり、日本の若い世代との相互交流が促進されるようなものを作成しています。

中国への派遣

主として中国政府の招待により、日本の高校生・大学生と、学術、メディア、教育、行政、農業など、さまざまな分野の若い世代の社会人を中国へ派遣しています。日本の高校生は中国各地で学校交流や家庭訪問、大学生は中国の大学訪問や大学生との交流、社会人はそれぞれの分野やテーマに応じた視察や交流などを行っています。また、中国文化体験や歴史遺産の見学、農村やコミュニティへの訪問による市民とのふれあい、発展めざましい経済開発区の視察によって、中国の今を体感するとともに、同世代の中国人とのふれあいを通じて相互理解の促進に努めています。